حتى تاريخ إنجاز كريستوفر نولان لفيلمه “Inception” وكوينتين تارانتينو لفيلمه “Django Unchained”، لم يفرط أي من المخرجين-المؤلفين في استعراضات تقنية تنم عن شرطية معينة بفهمهما لماهية صناعة المادة السينمائية.

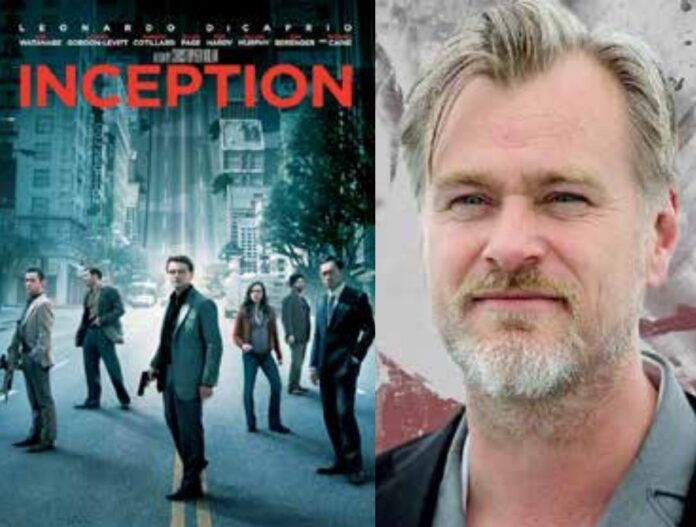

كانت البصمة الخاصة لكل منهما تنطلق من غرائبية ذاتيهما، إذ أن تارانتينو كان الأذكى بتوظيف الفظاظة والعنف، ونقلهما من عناصر تشويق وتسلية إلى مفردات تدرس اليوم في بناء الشخصيات الاستثنائية، ونولان كان خليفة الخيال الجامح ستانلي كوبريك الذي ترك حكمة لكل المخرجين من بعده: إن كان بالإمكان تخيله، فبالإمكان تصويره.

بعد حقبة التسعينات وحتى بدايات الألفية الجارية، بدأت حلقة سوق الأفلام انغلاقها بسرعة غير معهودة، فالكاسيت والـ “دي في دي” كانا يلفظان أنفاسهما الأخيرة، مما حول مكتبات الأفلام في البيوت من رفوف تحمل عناوين سينمائية متراصة، إلى فلاشات وأقراص تكوم فوق بعضها في الدرج، مع لصاقه كتب عليها كلمة واحدة: أفلام.

أما بالنسبة لتجربة المشاهدة الجمعية، فالشركات الكبرى كانت تطيح بملاك دور العرض المستقلة بعد انهيار الأسواق العالمية في 2008، وتم ذلك على مستويين، الأول كان بشراء عدد لا يستهان به من دور العرض المستقلة من قبل شركات ضخمة مثل AMC، الأمر الذي حصل في قطاعات خدمية أخرى كثيرة. والثاني كان بالإغراق من استوديوهات هوليوود بإنتاج أفلام الرعب والأبطال الخارقين، وهي أفلام لا يقصدها رواد السينما المستقلة بالأساس.

ما تبع الانهيار الأول لشكل تجربة التلقي، سواء في البيت أو في دور العرض، كان اكتساح المنصات، خدمات رقمية جاءت بمقترح بديل: مقابل سعر تذكرة لحضور فيلم على الشاشة الكبيرة، هاك اشتراكاً شهرياً لأرشيف يحتوي آلافاً من الأفلام والمسلسلات والبرامج.

إن أردنا التعامل مع الفرد الأميركي كمثال، فكل 8 من 10 أشخاص هم عرضة للتسول إن فاتهم معاش شهر.

كيف نستطيع الحفاظ على شرط المشاهدة الجماعية في اقتصادات تفتت طبقاتها المتوسطة، وفي مجتمعات مشتتة بشظايا معلومات دون الاقتراب من المعرفة أو السعي في سبيلها؟

بعد حملة تسويق هائلة لفيلم “أوبنهايمر” والتي كانت أحد أعمدتها تصوير الانفجار النووي دون اللجوء إلى غير المؤثرات العملية والتقاطها عبر تقنية 70مم IMAX، اتضح أن ثلاثين سينما فقط تستطيع تأمين الشاشات وأجهزة الإسقاط اللازمة لتحقيق رؤية نولان.

قد أسخر بيني وبين نفسي أحياناً من جماهير نولان وتارانتينو عندما أسمعهم يتغزلون بأن الاثنين يصوران 70مم خام، رغم أن معظم هذا الجمهور لا يعرف ما الغرض من الـ 70مم المستخدم في هذه الأفلام، لكنني أعاود تبرير مخاوف مبدعين أوفياء لخيالهم بالمطلق، مخاوفهم من أن القرن الواحد والعشرين هو مقبرة التجربة الإنسانية بحرارتها واشتراكيتها، لكن تهزيئ المنافذ الأخرى للمشاهدة لن تكون قارب النجاة لطقوس الشاشة الكبيرة. ثم سرعان ما يعاودني الاستفزاز إذ استشعر نفاقاً في تجربة تارانتينو الذي يعتبرني مشاهداً تافهاً إن كانت معظم متابعاتي عن طريق الإنترنت، وهو نفسه تعلم الحرفة عندما كان أجيراً في متجر للأفلام، محاطاً بالسينما والكثير من الوقت للمشاهدة والتأمل. ماذا إن كنت معجباً به أو بنولان، لكنني من بلاد تعاني من التضخم وسينماتها متأخرة على مستوى التجهيز التقني؟

إن عدنا بالزمن قليلاً، سنستطيع تحديد اللحظة التي أحس فيها نولان وتارانتينو بالخطر على كلاسيكية الحرفة ولباقة تصديرها.

بالنسبة لتارانتينو، أذكر عندما كنت في لوس أنجلس وكان فيلمه المقرر عرضه في موسم الكريسماس من عام 2015 هو “الثمان الحاقدون”، وواحد من أعرق دور العرض في هوليوود (مسرح القبة)، آثر عرض الجزء السابع من حرب النجوم على فيلم كوينتين في البداية. ومن بعدها قدم لنا ما يعتبره هو شخصياً فيلمه الأفضل “حدث ذات مرة في هوليوود”، الذي حاكى فترة أواخر الستينات – بداية السبعينات في عالم صناعة الأفلام بأميركا (نهاية العصر الذهبي في هوليوود). تارانتينو تلاعب بالتاريخ في فيلم سابق له “أوغاد شائنون” من قلة النوستالجيا، على عكس فيلمه الأخير الذي غير فيه التاريخ من شدة النوستالجيا لزمن ازدهار السّينما من الصّناعة وحتّى التّلقي. وربّما المرارة الّتي تركتها ديزني وحرب النجوم في قلبه، حسمت أنّ يصنع فيلماً يتغنّى فيه بزمن لم تنتصر فيه الاستهلاكيّة بعد.

أما عن نولان، فجاء قرار الرجل بفض شراكة دامت طويلاً مع استوديو Warner بعد أن أعلن أصحاب القرار في تلك المؤسسة بأن أفلامهم القادمة ستكون متاحة للمشاهدة على منصة HBO Max بالتزامن مع افتتاحها في دور العرض، وعلى أثر الخلاف لجأ كريستوفر إلى Universal التي حققت له شروطه في الإنتاج والتوزيع.. فهل يتساوى الحجاج مع من يتعبدون في راحة دارهم؟

وهنا لا يمكنني إلا أن أفهم وأقدر المخرجين في مجابهتهم، رأساً لرأس، مع شركات كبرى تعبد الأرباح وتصلي لشباك التذاكر، وفي طيات تلك المعركة دعوة غير مباشرة للجمهور بأن يبقي التواصل مع جذر هذا الفن… ألا وهو تجربة التلقي الجمعي.

أجد نفسي أقف باحترام أمام تمسك نولان وتارانتينو برؤيتهما، من بدايات تكوين المادة الفنية وحتى لحظة عرضها، وبالمقابل عندي القدر نفسه من الإعجاب لمخرج مثل فرانسيس كوبولا، والذي استبشر خيراً عندما أصبحت فيه كاميرات الفيديو ذات الدّقة العالية غرضاً من أغراض البيت الأميركيّ، ممّا سيظهر الكثير من المواهب الإخراجيّة الكامنة عن طريق تحرير الناشئين من تكاليف التّصوير على فيلم خام، والّذي يهدّد تارانتينو ونولان بأنّ اختفاءه سيعني خروجهما من اللعبة تماماً. وفي النهاية، يصعب حسم أمر جدلية القرن، هل العلاقة طردية بالضرورة بين سهولة الحصول على المنتج وتنشئة متفرج كسول؟