فراس محمد

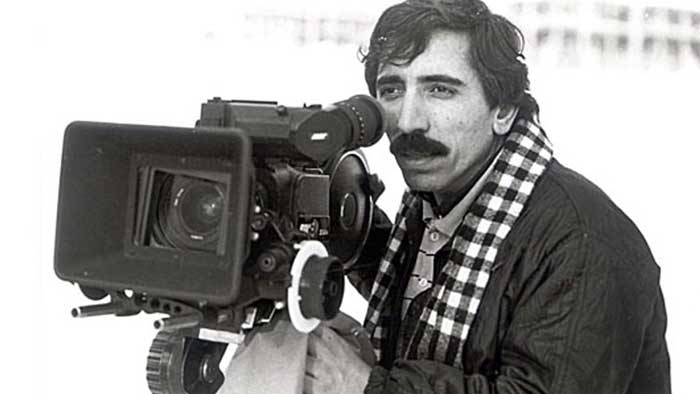

لطالما كانت السينما الإيرانية محط أنظار السينيفيليين والمهرجانات حول العالم، وخصوصا في الأربعة عقود الأخيرة، ولقد وصلت لهذه المكانة انطلاقاً من الفترة التي نبتت فيها بذور الواقعية الإيرانية في السينما منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي مع بروز اسمي عباس كياروستمي (1940 – 2016) ومحسن مخملباف (1957)، سينما انطلقت عبر تجارب ومحطات قصيرة حملت ملامح تعبيرية عالية نحو سينما قادرة على خلق ما يشبه الموجة غير المعلنة بأفلام غارقة في المحلية ذات سمات فنية، غير متعالية، مثيرة للجدل دون أن تُمسك مقبض الصدام او الاشتباك مع الرقابة المجتمعية والرسمية، هذه معادلة صعبة الحل في السينما وتحقيقها ساهم في الانتشار الداخلي والخارجي لها، كما حال ثلاثية كوكر لعباس كياروستمي والتي قدمها قبل وبعد زلزال كوكر الشهير في ثمانيات القرن الماضي (أين منزل الصديق 1989 – وتستمر الحياة 1992 – خلف اشجار الزيتون 1994).

ايضا محسن مخملباف والذي حمل هم تصوير (الحياة كما هي) عبر مجموعة افلام كان ابرزها (سائق الدراجة 1987 – سلام سينما 1995 – لحظة براءة 1994)، كما عالج قضايا التعدد العرقي والاثني في ايران وانتقلت كاميرته نحو الحواف الجغرافية وتجاوزتها في بعض الاحيان كفيلمه الشهير (قندهار 1998 شارك في مهرجان كان السينمائي).. مثلت هذه الانطلاقة لسيدي السينما الإيرانية شرارة قوية التف حولها الكثير من السينمائيين اليافعين على غرار مجيد مجيدي وجعفر بناهي وسميرة مخملباف ومحمد رسولوف وبهمن قوبادي ورخشان بني اعتماد وغيرهم، لتتحول تجربة تقديم (الحياة كما هي)، بما تحمله من دراما ورصد مرهف للبيئة، إلى تجربة رائدة سمحت للسينما الإيرانية بأن تكون واحدة من أهم السينمات الناشئة في العالم كحال السينما التركية والكورية الجنوبية ورفدت السينما الآسيوبة بذراع طويل وصلت أنامله لإمساك ذهب المهرجانات الكبرى وحفلات التكريم الكبرى.

بدت السينما الإيرانية ذات خصال متشابهة بمعالجات درامية وقصص مختلفة، فهي سينما لا تخجل من اقتحام البيئة الريفية بإيجابياتها وسلبياتها، كسرت الحدود والحواجز بين ما هو روائي وما هو وثائقي وأحسنت توظيف الجنس الهجين بينهما، فلا تعرف متى تبدأ الحالة الروائية ومتى تنتهي الوثائقية، وهذا ما سمح لها ببلوغ درجة ملموسة مع الصدق والعفوية وتوغلت في بيئة بدت مجهولة لكثير من المشاهدين ورصدتها بلا مكياج، بلا تمثيل عبر توظيف شخصيات حقيقية وممثلين غير محترفين مستفيدة من تجربة الواقعية الإيطالية بهذا الخصوص.

1997 عام فاصل

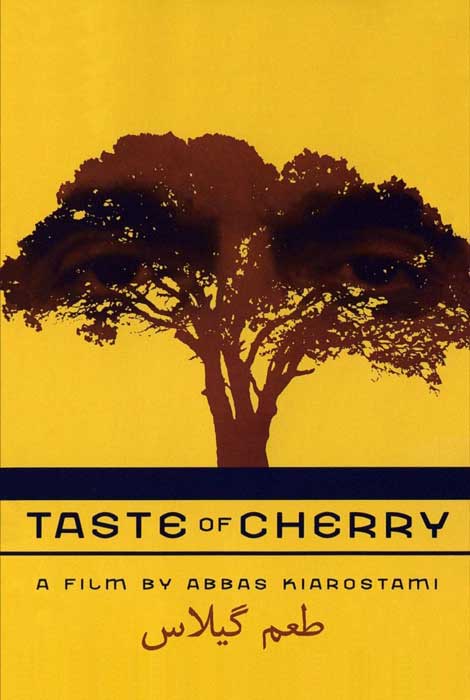

تدحرجت كرة الثلج في التسعينات وامتلك سينمائيو هذه الموجة الثقة والنضج الكافي لطرح منتجهم الفني عالمياً فاتحين أبوابا أخفت وراءها الكثير من السحر السينمائي، ومكنت السينما من رسم صورة هامة للمجتمع الإيراني في أذهان العالم مخالفة لتلك الصورة التي رسمتها نشرات الأخبار، وأتى عام 1997 ليحمل معه حصول فيلمين من إيران على أهم الجوائز العالمية، فنال مجيد مجيدي أوسكار أفضل فيلم أجنبي (التسمية القديمة لهذه الجائزة) عن فيلم أطفال الجنة، وفي نفس العام سرق فيلم طعم الكرز لعباس كياروستمي سعفة مهرجان كان الذهبية، جائزتان فتحتا عيون العالم على سينما وليدة وعيون الإيرانيين على أهمية السينما على الصعيد المجتمعي والسياسي، ومما لاشك فيه أن هذا النجاح سمح حتى للجهات الرسمية في إيران من اعتبار السينما وسيلة خاصة لا تقل أهمية عن السياسة والاقتصاد في ترسيخ الثقافة الإيرانية عبر العالم، وساهم ذلك في منح السينمائيين تسهيلات كبيرة لممارسة فنهم بما لا يتعارض مع قيم وخصوصية المجتمع الإيراني الدينية والسياسية، وهو باب انطلقت منه الكثير من التجارب السينمائية التي بدأت بجملة (بسم الله الرحمن الرحيم) انعكاساً لتناغم مضمون هذه الأفلام مع تلك القيم، ولكنها في مكان آخر تمكنت من دغدغة الرقيب وأحياناً اخرى وخزه عدة مرات، لتبدو السينما الإيرانية أشبه برداء حريري فوق كومة من الشوك، وتبقى علاقة السينمائي الإيراني مع السلطة في بلاده مكان تجاذب وأسئلة إلى يومنا هذا.

انشقاق داخل السينما الإيرانية

وصلت السينما الإيرانية لذروتها مع بداية الألفية الجديدة، وأسلوب الأستاذين (عباس ومحسن) تحول من اعتباره تجربة شجاعة، لأسلوبية مكرسة لها روادها، ومما لاشك فيه أن سينما عباس ومحسن لم تعد كما كانت، فقلت تجاربهما وانتقلا بعدها لتقديم سينما خارج الحدود الإيرانية، وبدأت ملامح التطوير عند التلامذة واضحة بتجارب من شاكلة (تسلل 2006) لجعفر بناهي و(السلاحف تستطيع الطيران 2004) لبهمن قوبادي وأيضاً فيلم جعفر بناهي الحاصل على أسد فينيسيا الذهبي (الدائرة 2005) في ميل واضح من بناهي لسينما القضية، ولكنهما مازالا يدوران في فلك ذات الأسلوبية، وظهرت بعض ملامح التغيير بقوة مع نضج سينما الوافد الجديد (أصغر فرهادي) وتوظيفه المختلف لحركة الكاميرا واهتمامه الخاص بالحبكة المثيرة التي لم تهمّش قدرة افلامه على مخاطبة المجتمع واوجاعه وتعكس واقع حاله ولكن ضمن قالب أكثر اثارة، أكثر جماهيرية تعتمد على اخفاء المعلومة بدل طرحها، على خلق الأزمة بدل حلها، ازمات سينمائية اخلاقية يتصارع فيها الأبيض مع الأكثر بياضاً، ليتحول في ظرف عدد قليل من الأفلام لواحد من أمهر كتاب السيناريو على مستوى العالم، سينماه التي باحت بنضجها مع فيلم (عن ايلاي 2009) الحاصل على الدب الفضي في مهرجان برلين، واتت ذروة هذه القطيعة في الأسلوبية بين سينما الجيل القديم وسينما الراهن عام 2011 مع حصول فيلم “الانفصال” لأصغر فرهادي على أوسكار افضل فيلم اجنبي في الوقت الذي قدم عباس كياروستمي فيلمه (كمن يقع في الحب) والذي صوره في اليابان بممثلين وكادر ياباني ولم يعد بعدها إلى تقديم أي فيلم إيراني والحال نفسه مع محسن مخملباف بأفلام مثل (جنس وفلسفة) والذي حققه في فرنسا.

حقق فيلم “الانفصال”، الحاصل أيضا على دب برلين الذهبي لمخرجه أصغر فرهادي، انتشارا وجماهيرية واسعة داخل وخارج ايران لتنهال عليه عروض العمل في أوروبا، وهو ما استجاب له بفيلمين ليسا أفضل ما قدمه (الماضي 2013) في فرنسا ببطولة ايرانية و(الجميع يعرف 2018) في إسبانيا تمثيل بينيلوبي كروز وخافيير بارديم، ليقتنع فرهادي أن المخرج الإيراني كما قال المعلم كياروستمي، أشبه بشجرة، عليها أن تبقى حيث تكون جذورها مغروسة، فعاد لتقديم سينما إيرانية معاصرة دون قطيعة مع سمات المجتمع الايراني ومحافظاً على توغلها في البيئة المدينية للعاصمة طهران، من خلال أفلام مثل (البائع المتحول 2016 وبطل 2021) وهذا ما ساهم في تكريس أسلوبيته السينمائية شديدة الواقعية وشديدة المعاصرة وسمح للكثير من التجارب الموازية أن تقاربها في الأسلوب واللغة السينمائية ويبدو اليوم انها اللغة السينمائية الأكثر تأثيراً وحضوراً في السينما الإيرانية لدى المخرجين الشباب أو القادمين الجدد، وتكاثرت الأفلام التي لا تقل جودة وتأثيرا عن سينما الجيل الماضي مع مخرجين أمثال سعيد روستائي صاحب أفلام شاركت في كبرى التظاهرات السينمائية العالمية وكان له مؤخرا فيلم بعنوان (أخوة ليلى 2022) بتصوير جديد ومختلف لمفهوم العائلة، أيضاً هومن سييدي صاحب تحفة (الحرب العالمية الثالثة 2022) الذي مثّل ايران في أوسكار العام الماضي.

“الحرب العالمية الثالثة” نموذجا

كأغلب الأفلام الإيرانية التي تنطلق من فرضيات بسيطة وشخصيات تشبه من نراهم يومياً في الشارع، تتكاثر الأحداث حولها وتتشابك لتصبح محاطة بالأزمات من كل حدب وصوب، لتجد نفسها مأزومة فوق حد الاحتمال، من هنا انطلق هومن سييدي في حربه العالمية الثالثة ليشرّح عبر شخصيته الأساسية فكرة ولادة العنف وتعايشها مع السلطة حتى وإن كانت وهمية.

سييدي كغيره من المخرجين الايرانيين لا يطمح لتحويل شخصياته لأبطال، هم يكتفون بتجنيبهم لعب دور الضحية، أقسى طموح هذه النوعية من الأفلام ان تحوّل شخصياتها لناجين، ولكن في فيلم سييدي، سار بشخصيته ممسكاً يدها رويداً رويداً نحو القاع، دون أن يمسسها العار الأخلاقي، حتى ولو كان القاع على شكل جريمة قتل، فهذا الفيلم ولّد لدى شخصيته ما يكفي من بواعث الغضب، شخصيته تقيأت غضبها رغم تصويرها على انها ضحية عاجزة ولا تريد سوى الحد الأدنى من الحب والحميمية والتعويض المقبول عن الخسارة، وفي هذا الانتقال الذي قدمه الفيلم لشخصيته بين كومبارس بسيط يتحول لأن يكون هتلر (بمعناه المباشر والمجازي) الكثير من الأسئلة التي حاول الفيلم طرحها دون أن يتكفل عناء الإجابة، وحسناً فعل، ففي هذه النوعية من الأفلام يُصبح في الإجابة وصاية.

هومن سييدي (1980) مخرج ايراني بدأ نشاطه الفني كممثل وله العديد من المشاركات بصفته ممثلا تلفزيونيا وسينمائيا نال عبرها العديد من الجوائز التمثيلية لا سيما من مهرجان فجر السينمائي في طهران، أحدها كان تحت قيادة أصغر فرهادي عام 2004 في فيلم بعنوان “ألعاب الأربعاء النارية”، وفيلمه هذا ليس التجربة الأولى في الإخراج والكتابة، فبعد فيلمين قصيرين خاض غمار الفيلم الروائي الطويل ست مرات، بالإضافة لتجربة تلفزيونية، ولكن يبدو أن فيلمه (الحرب العالمية الثالثة) كان أشبه بانطلاقة فعلية له، شارك في مسابقة آفاق السينما ضمن مهرجان فينيسيا السينمائي ونال جائزة أفضل فيلم مع الكثير من دقائق التصفيق من الحضور، إضافة لحصول ممثله محسن تانبانده على جائزة أفضل ممثل، ويبدو ان تجربة سييدي في التمثيل ساعدت في إدارته لممثليه وتقديمهم لهذا المستوى الرفيع في الفيلم.

البداية الهادئة للفيلم في طرحه لشخصياته وبيئتهم لا يُنبئ بالانفجارات الدرامية القادمة، فمن غرفة نوم يتحدث فيها رجل وامرأة بلغة الاشارة تبقى الشرارة خامدة، نتعرف بعدها على بطلنا (الدرويش)، رجل عانى تقريباً من كل شيء، من الفقر والفقد والجوع، والأهم الحرمان من العائلة، كل شيء في هذا الفيلم يوحي بمشروع ضحية، ولكن اللحظة المفصلية أتت حينما بدأ العمل في كادر أحد الأفلام التي تناولت الحرب العالمية الثانية، يُصاب فيها الممثل الذي قدم شخصية هتلر بأزمة قلبية، ليتضح لنا لاحقا ان تلك الأزمة في القلب ماهي إلا تأويل اخلاقي وتمهيد لتغييرٍ شديد في حياة الكومبارس الذي أصبح ديكتاتوراً، أو بديلاً للممثل المُصاب ومن هنا تتهاوى الاعتبارات الدرامية والأخلاقية.

يبدو الفيلم من بعيد وكأنه صدفة حولت الخروف لجزار، ولكن الفيلم يذهب لمكان أبعد، فشخصيتنا لم تنسلخ عن جلدها بارتداء الزي النازي، بل تحصّلت على القليل من الامتيازات، ولا علاقة لهتلر في انفلات الغضب الكامن لدى شخصيتنا، بل أتت معادلا لهذا الغضب، نحن أمام شخصية أفقدها الفيلم كل شيء ومنحها بضعة مخالب، فثارت على كل شيء بدءاً بالثورة على نفسها، هذا الفيلم يمثل تعبيراً جليلاً لردة فعل (من خسر كل شيء) أو بالأحرى لمن لم يعد يخاف خسارة شيء، حينها بدت المشاعر المتراكمة في القعر بالغليان وانتجت الشخصية (التي لعبت دور هتلر).

النظر للفيلم من هذه الزاوية سيقدمه كفيلم مثير للجدل وخصوصاً من الناحية الأخلاقية، ولكنه قال كل ما يريد قوله دون اشتباك واضح مع الرقابة، رغم انه وضع مفهوم الثأر برمته موضع نقاش وتقييم، فالفيلم يطرح على مُشاهده السؤال التالي: ما موقفك من الثأر فيما لو أتى من الضحية التي مرت بكل عوامل القهر والحرمان وغياب الاهتمام والعاطفة، ونعود للقول، شخصيتنا لم تنسلخ عن جلدها بارتداء الزي النازي، بل ذابت فيه، وظفته لتخلع قناع الضعف الذي ارتدته طيلة حياتها، فالموضوع ليس مجرد زي نازي بل هو استعارة لمفهوم تزاوج الثأر بالفرصة، تزاوج القهر بالرغبة لرد الاعتبار المهدور، وقفز مدفوع الضريبة سلفاً فوق الاعتبارات الاخلاقية، وتصوير مجسد للذئب الجريح.

يمثل هذا الفيلم ذروة في سينما الجيل الجديد للسينما الإيرانية، وكثير من النقاد اعتبر مخرجه يغرد خارج السرب، لحنكته الإخراجية الواضحة ومعالجته البصرية، ولتعامله مع ممثليه وقد أخرج أفضل ما يملكون، بل ربما استطاع محسن تانبانده تقديم دور عمره هنا، وواحد من أفضل أداءات عام 2022، يجدر القول ان تانبانده أحد الممثلين الهامين في إيران وسبق له أن شارك فرهادي وبناهي بطوله افلامهما (بطل 2021 – تسلل 2006) على التوالي والمفارقة أن هذا الفيلم اختارته إيران ليمثلها في سباق الأوسكار ورفضته الاكاديمية الأميركية، بمعنى لم يدخل القائمة القصيرة المؤلفة من خمسة أفلام، ربما لأن هذا الفيلم يتوهج في المساحة التي اعتادت السينما الأميركية فيه على التوهج. مع الأخذ بعين الاعتبار لكافة الاختلافات.