ثمة قصة قصيرة جدا تُنسب إلى غابرييل غارسيا ماركيز، قد تصلح لاختصار آلاف الكلمات في توصيف حال الدراما السورية في السنوات الأخيرة.

استعادت ذاكرتي ملامح تلك القصة بينما أقارن الدراما السورية راهنًا، بحالها في أيام عزها، وبينها اليوم، وبين نظيرتها المصرية.

ليس القصد هنا تدبيج مراث وإقامة حفلات ندب طبعاً، إنما هي محاولة للتفكير في التحولات التي أصابت هذا القطاع،

في مسار يصعب ألا يتفق مُتابعان على أنه مسار هابط، ويبدو أنه مستمر.

ولا شك في أن كثيراً من أسباب هذا النكوص ترتبط بحال البلاد بالعموم،

بل إن بعضها مشترك مع صناعات سورية أخرى تردت على امتداد السنوات الماضية.

من بين سائر فنون الأداء يمكن خَص الدراما بصفة “ابنة السوق”،

من دون أن يحمل هذا التوصيف أي انتقاص أو سُبة،

فالمسلسل “الناجح” وفق المعايير المعتمدة (عربيا على وجه الخصوص) هو مسلسل أُجيدت صناعته بما يلبي حاجة السوق، ثم أجيد تسويقه، قبل، وأثناء، وبعد عرضه.

على أن هذه المعايير ليست وليدة اليوم، بل هي موجودة منذ “أيام عز الدراما السورية”،

بل وربما كان من المنصف القول إنها أسهمت في ازدهارها عبر الاستفادة من تقديم صناعها السوريين مزايا تنافسية فائقة،

بدءاً بجودة “الورق” وقدرته على الدخول إلى مطارح غير مألوفة، مروراً بالأداء التمثيلي، وصولاً إلى بصمات عدد من المخرجين “أصحاب المشاريع”،

ومن دون إغفال سائر العمليات الفنية حتى تلك التي توصف بأنها “كمالية” فيما هي جوهرية (مثل الموسيقا التصويرية، والشارات، والأزياء.. إلخ).

كل ذلك مع هوامش “ربحية” مغرية نظراً لانخفاض التكلفة مقارنة بالدراما المصرية على سبيل المثال،

فضلاً عن التنوع الهائل الذي قدمته الدراما السورية، وخاصة بين العامين 1995 و2011 في المضامين والأشكال.

ما الذي حدث إذاً في العقد الأخير؟ وهل يصح نسبُ كل أسباب التهاوي إلى المعطى السياسي،

وما تبعه من تشظي صناع الدراما ونجومها بين “داخل” و”خارج”،

ومقاطعة معظم القنوات العارضة، والمال الخليجي الذي كان يسهم في الإنتاج “أيام العز”؟

ولماذا انخفض عدد المسلسلات السورية “الناجحة” حتى كاد يقتصر على أصابع اليد الواحدة بين العامين 2011 و2023؟ لا يطمح هذا المقال إلى تشخيص كل الأسباب،

ولا يدعي كاتبه أهليته لذلك، لكنه يزعم أنه قادر على تحديد سبب واحد على الأقل، سبب جوهري إلى أبعد الحدود هو: غياب التجريب والمغامرة.

لقد لعب التجريب، بوصفه مدرسة فنية صالحة لكل صنوف الإبداع،

دوراً بالغ الأهمية في صعود الدراما السورية، ويلعب تلاشيه، أو شبه تلاشيه، دوراً مماثلاً في نكوصها.

يمكن تحديد الإطار الزمني الذي شهد أكبر زخم من التجريب في هذا القطاع (سوريا) منذ “خان الحرير” بجزأيه (1996 و1998، تأليف نهاد سيريس وإخراج هيثم حقي)،

وبينهما “الجوارح” (1997، تأليف هاني السعدي، وإخراج نجدت أنزور)،

وصولًا إلى “ضيعة ضايعة” (2008، و2010، تأليف ممدوح حمادة، وإخراج الليث حجو)،

مروراً بـ “الفصول الأربعة” (1999، و2001، تأليف: ريم حنا ودلع الرحبي، وإخراج حاتم علي)،

والأجزاء الأولى من “بقعة ضوء”، وغيرها العديد من الأعمال التي قام كل منها على مغامرة تجريبية في أحد حواملها على الأقل، وأحياناً في جميعها (كما في الجوارح).

لم يكن النجاح حليفاً لكل تلك المسلسلات منذ اللحظة الأولى بطبيعة الحال،

فعلى سبيل المثال واجه صناع “ضيعة ضايعة” صعوبة في إيجاد منتج مغامر يقتنع بسهولة بخوض التجربة،

ثم كان عليهم انتظار مرور وقت غير قليل على عرضه الأول (حلقة أسبوعيا على قناة أبو ظبي) لبدء الحصاد،

قبل أن يتحول المسلسل إلى أيقونة في مسيرة الدراما السورية.

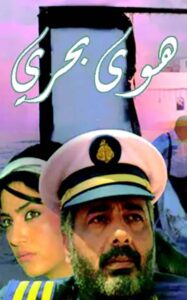

كما أن من بين تلك المسلسلات التي خاضت مغامرة التجريب ما لم يحقق “اكتساحاً” مثل “هوى بحري” (1997، تأليف قمر الزمان علوش، وإخراج باسل الخطيب)، و”سفر” (1998، تأليف أحمد حامد، وإخراج حاتم علي)، وغيرهما،

لكن إحدى أهم فضائل منهج التجريب والمغامرة في الفن تتبدى حين يتحول إلى حالة جمعية “يعم خيرها”.

فيما يحصل العكس ـ غالبًا ـ حين يتخلى المجربون المغامرون الشجعان عن فن ما، ويتركونه “وحيداً في السوق”.

هل ثمة حاجة إلى ضرب أمثلة تعزز هذا الزعم؟ يمكن استعراض واقع التجريب في الدراما المصرية في السنوات الأخيرة، ثم مقارنته بدرامانا السورية.

تُمكن أيضاً قراءة قصة ماركيز التي آثرتُ تركها حتى نهاية المقال، لأنها تُغني عنه وعن عشرات أفضل منه..

تقول القصة، وفق ترجمة الراحل صالح علماني: “مأساة اليائس الذي ألقى بنفسه من الطابق العاشر إلى الشارع، أنه بينما كان يهوي رأى من النوافذ حياة جيرانه الحميمة: مآسيهم المنزلية الصغيرة، الغراميات القسرية،

لحظات السعادة القصيرة، وكل تلك الأمور التي لا تصل أخبارها قط إلى درج البناية المشترك.

وهكذا تبدل مفهومه تماماً عن العالم في اللحظة التي ارتطم فيها برصيف الشارع،

وتوصل في النتيجة إلى أن تلك الحياة التي غادرها إلى الأبد، عبر بوابة زائفة، تستحق أن تُعاش”.

كان ماركيز قد نشر تلك القصة في أوائل ثمانينيات القرن الماضي ضمن مقال لصحيفة «El Espectador” (المُشاهد) الكولومبية حول “مئات القصص المكتوبة أو المحكية التي تتذكرها للأبد”،

ما يجعل الجزم بأنه كاتبها الأصلي أمراً صعباً، وقد أعيد نشرها مع قصص أخرى بالإنكليزية والفرنسية،

ضمن مجموعة قصص قصيرة أخرى وُسمت بأنها “قصص يُفضلها ماركيز”.